数说

●2025年江西省综合科技创新水平指数为69.63%,在全国位次跃升至第15位。

●启动实施省级科技重大专项“2030先锋工程”,自2024年至2030年,每年选择20个左右重点领域启动重大专项,将实施100个左右的重大专项项目。

●截至目前,全省累计培育独角兽、瞪羚等高成长性科技型企业527家。有效期内高新技术企业数量达7098家,科技型中小企业评价入库数16260家。

全连续流微纳不对称工业合成如何引领医药化工制造划时代变革,纯度99.999%新型稀贵稀散金属材料如何锻造研发……赣鄱大地之上,科技创新每一刻都在标注新的技术高度;科技创新的故事每一天都在各行各业发生,一次次科技变革、一项项技术发明,成为推动全省迈向高质量发展的动力源泉。

近两年来,全省上下认真学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,深入实施科教强省战略,以科技兴赣六大行动为抓手,统筹用好资源力量,全面提升科技创新整体效能,科技实力稳步增强,创新资源加速集聚,高水平自立自强根基更加坚实,新质生产力如赣江潮涌,科技成果破壁“出圈”。2025年,江西省综合科技创新水平指数为69.63%,比上年提高5.11个百分点,在全国位次跃升1位,至第15位。

实施省级重大科技专项“2030先锋工程”,驱动产业“链式创新”

2023年10月,习近平总书记在昌河飞机工业(集团)有限责任公司考察时指出,要坚持创新驱动,在关键核心技术自主研发上下更大功夫,面向未来需求出新品,努力构建先进制造体系、打造世界一流直升机企业。

创新是引领发展的第一动力。近日,江西师范大学校长陈芬儿院士团队正在推进培南类药物全连续流微纳不对称工业合成专项的阶段性实验。

作为我省2024年度启动实施的科技重大专项之一,陈芬儿院士团队表示,全连续流是一项非常前沿的高新技术,将引发精细化工、医药、石油等制造技术的革命性变革,目前根据技术成熟度和市场需求,团队将推动“维生素B6、草甘膦全连续流合成新工艺”等系列成果在医药、化工、农药等领域实现高价值转化。

在江西九岭锂业股份有限公司的试验室,锂云母流态化焙烧、锂铷铯萃取等关键技术试验正在稳步推进,这些技术来自中国科学院C类先导专项的“特色锂矿石无害化资源化利用技术”。该专项既是中国科学院与地方合作的样板工程,也是“2030先锋工程”的重要组成部分,将有效破解制约我省锂电产业绿色发展的难题。

从培南类药物全连续流微纳不对称工业合成,到特色锂矿石无害化资源化利用,从砷化镓基红黄光应用的MOCVD设备开发,到重要功能营养品生物合成等,这些科技项目在江西有个共同的称谓——“2030先锋工程”。

为了推进关键核心技术攻关,我省去年启动实施了省级科技重大专项“2030先锋工程”。自2024年至2030年,每年选择20个左右重点领域启动重大专项,将实施100个左右的重大专项。

省科技厅党组书记、厅长宋德雄表示,“2030先锋工程”围绕“现有产业未来化、未来技术产业化”,聚焦产业链条进行一体化设计,聚焦半导体制造装备、固态锂电池、垂直起降飞行器、高端润滑和液冷材料、生物合成、复合半导体、有色金属、新药创制等领域集中攻关,实现由“点状突破”向“链式创新”转变。

在此带动下,近两年来,我省在一系列关键核心技术上不断取得突破,重大科技成果持续涌现,为产业升级注入强劲动力。据不完全统计,重大科技专项已形成新产品、新工艺300余个。通过科技攻关的牵引,带动产生一批标志性成果,如:“特色锂矿石无害化资源化利用技术”专项成功突破8项关键技术;1.1类创新药玛舒拉沙韦片成功获批上市。

打造高能级创新平台,筑牢“战略之基”提升创新驱动力

近日,记者走进铜基新材料江西省重点实验室,江西省科学院材料与智能制造研究所副所长胡强正带领研究人员,立足于江西省铜产业链资源优势以及共性瓶颈问题,开展铜基新材料的应用基础研究,以科技创新赋能铜产业优化升级为导向,推动江西省铜基新材料产业化共性关键技术的突破。

省委十五届八次全会提出,要增强高质量科技供给,创新科研组织模式。近年来,全省科技系统将打造高能级创新平台等战略科技力量,作为提升科技创新驱动力、推动科技创新和产业创新深度融合的重要抓手,依托国家级和省级重点实验室、工程技术研究中心、产业创新中心等平台,聚焦优势领域和前沿方向,布局建设一批高能级创新载体,加快培育发展新质生产力。

随着一批“国家队”加盟、“江西队”崛起,我省创新平台加速跃迁。中国科学院赣江创新研究院、中国中医科学院中医药健康产业研究所等“中字头”大院大所落地建强。重组获批全国重点实验室8家,实现高端平台“从无到有”“从有到优”的历史性跨越。

江西创新平台管理实现改革突破,明确了“四横四纵”的平台矩阵,全省省级及以上平台基地数量从1375家,清理规范为831家。我省“推动科创平台基地规范化管理改革”工作走在全国前列,“省重点实验室优化重组与管理改革”入选国家科技体制机制改革典型案例。

强化企业科技创新主体地位,推动“企业之兴”与产业创新深度融合

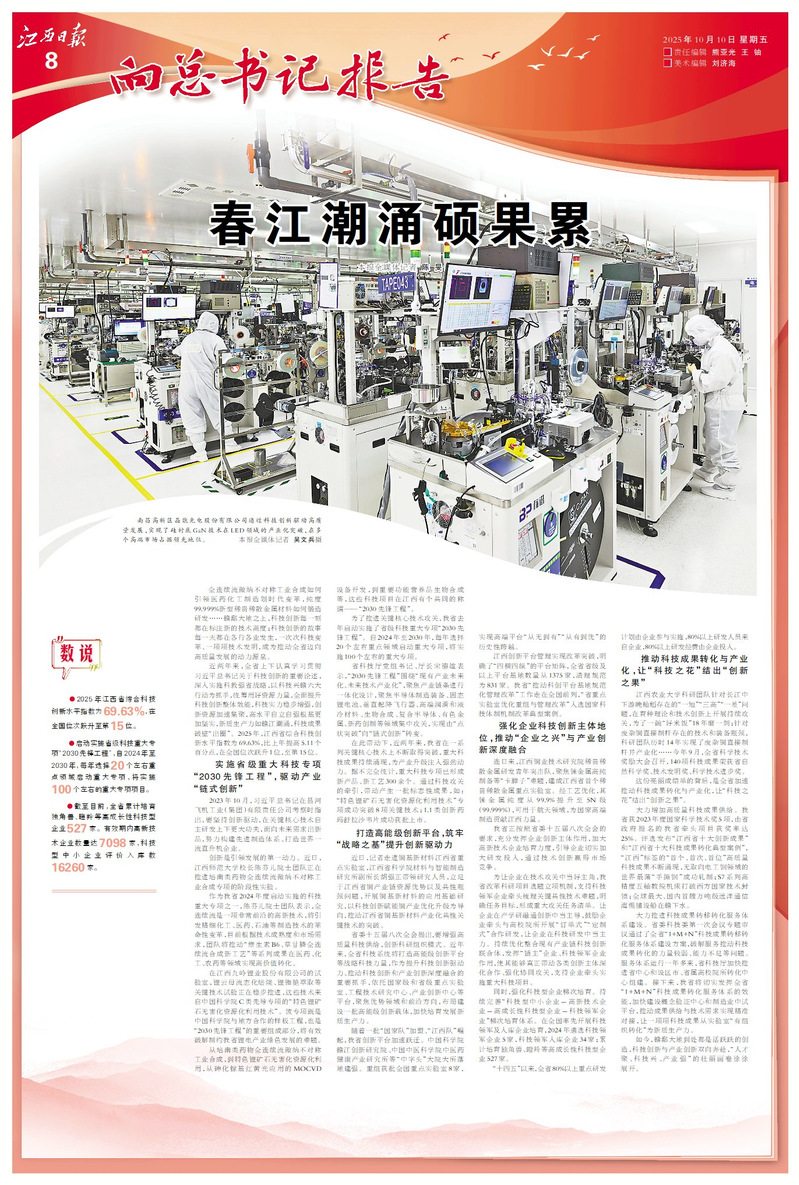

连日来,江西铜业技术研究院稀贵稀散金属研发青年突击队,聚焦铼金属高纯制备等“卡脖子”难题,建成江西省首个稀贵稀散金属重点实验室。经工艺优化,其铼金属纯度从99.9%提升至5N级(99.999%),可用于航天领域,为国家高端制造贡献江西力量。

我省正按照省委十五届八次全会的要求,充分发挥企业创新主体作用,加大高新技术企业培育力度,引导企业切实加大研发投入,通过技术创新赢得市场竞争。

为让企业在技术攻关中当好主角,我省改革科研项目选题立项机制,支持科技领军企业牵头梳理关键共性技术难题,明确任务目标,形成重大攻关任务清单。让企业在产学研融通创新中当主导,鼓励企业牵头与高校院所开展“订单式”“定制式”合作研发,让企业在科技研发中当主力。持续优化整合现有产业链科技创新联合体,发挥“链主”企业、科技领军企业作用,使其能够真正带动各类创新主体深化合作、强化协同攻关,支持企业牵头实施重大科技项目。

同时,强化科技型企业梯次培育。持续完善“科技型中小企业-高新技术企业-高成长性科技型企业-科技领军企业”梯次培育体系。在全国率先开展科技领军及入库企业培育,2024年遴选科技领军企业5家,科技领军入库企业34家;累计培育独角兽、瞪羚等高成长性科技型企业527家。

“十四五”以来,全省80%以上重点研发计划由企业参与实施,80%以上研发人员来自企业,80%以上研发经费由企业投入。

推动科技成果转化与产业化,让“科技之花”结出“创新之果”

江西农业大学科研团队针对长江中下游晚籼稻存在的“一短”“三高”“一差”问题,在育种理论和技术创新上开展持续攻关,为了一碗“好米饭”18年磨一剑;针对废杂铜直接制杆存在的技术和装备瓶颈,科研团队历时14年实现了废杂铜直接制杆并产业化……今年9月,全省科学技术奖励大会召开,140项科技成果荣获省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖。

这份亮丽成绩单的背后,是全省加速推动科技成果转化与产业化,让“科技之花”结出“创新之果”。

大力增加高质量科技成果供给。我省获2023年度国家科学技术奖5项,由省政府提名的我省牵头项目获奖率达25%。评选发布“江西省十大创新成果”和“江西省十大科技成果转化典型案例”,“江西”标签的“首个、首次、首位”高质量科技成果不断涌现,无取向电工钢领域的世界最薄“手撕钢”成功轧制;S7系列高精度五轴数控机床打破西方国家技术封锁;全球最大、国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船在赣下水。

大力推进科技成果转移转化服务体系建设。省委科技委第一次会议专题审议通过了全省“1+M+N”科技成果转移转化服务体系建设方案,破解服务推动科技成果转化的力量较弱、能力不足等问题。服务体系运行一年多来,省科技厅加快推进省中心和设区市、省属高校院所转化中心组建。接下来,我省将切实发挥全省“1+M+N”科技成果转化服务体系的效能,加快建设概念验证中心和制造业中试平台,推动成果供给与技术需求实现精准对接,让一项项科技成果从实验室“有组织转化”为新质生产力。

如今,赣鄱大地到处都是活跃跃的创造,科技创新与产业创新双向奔赴,“人才聚、科技兴、产业强”的壮丽画卷徐徐展开。

链接地址:http://epaper.jxxw.com.cn/html/2025-10/10/content_144397_2698710.htm