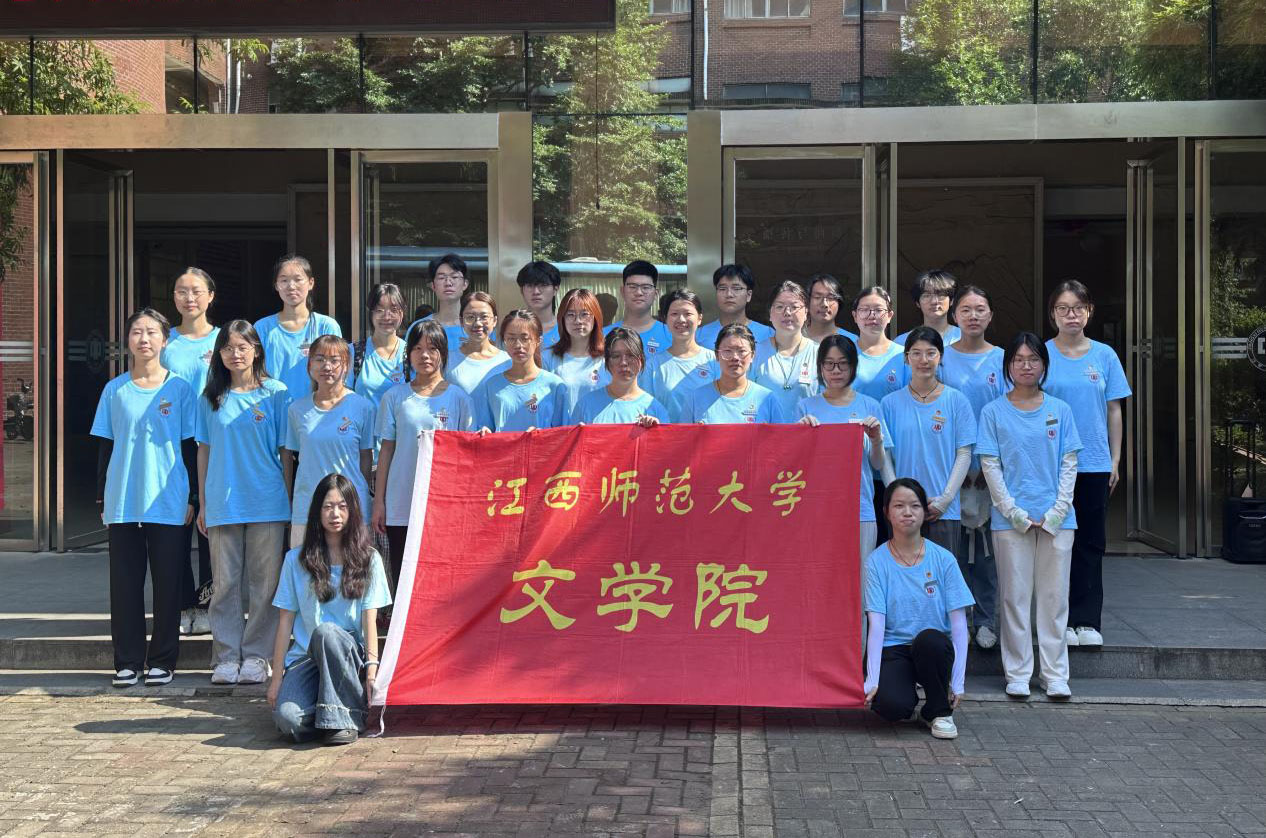

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”7月4日至10日,文学院社会实践队以红色寻访为根基、以传统文化为纽带、以推普宣传为抓手,赴抚州市临川县开展为期七天的“三下乡”实践活动,通过多元行动带动当地产业发展,用青春力量助力乡村振兴。

访红迹寻根脉,听党声砺初心

“寻到这份根脉,才懂青春该往何处去。”秉烛班实践队先后前往唱凯镇艾巷村、抚州市革命烈士纪念馆、嵩湖乡爱国主义教育基地,通过红色走访、红色调研、红色课堂等方式,用脚步丈量红色土地,用心寻访红色踪迹。当五十年党龄的老奶奶娓娓讲述“带着乡亲修水渠”的往事时;当李井泉掷地有声地道出“革命成功之日,就是我回家之时”的豪言壮语时;当队员们在农户家触摸泛黄的老照片与斑驳的勋章时,队员们深刻感受“为人民服务”的温度,这份体验不仅让初心使命愈发清晰,更笃定了奋斗的方向。大家纷纷表示,将铭记先辈不惧艰险、舍己奉公的精神,当好红色故事的传播者与讲述者。

借戏文守记忆,以童心续文脉

“花面交相映,戏词脱口成。”传统文化队的《牡丹亭》剧本杀课堂上,孩子们的指尖藏着“守忆”的密码:学一个“翻莲手”演惊讶,念一句“姹紫嫣红”悟春情,汤显祖笔下的世界从书页里跳了出来。队员们笑着记录:“当孩子说‘这是咱临川的戏’,就知道文化的种子发了芽。”博物馆与纪念馆的参观,更让这份记忆有了坐标——原来家乡的故事,早写在了历史的褶皱里。这些生动的实践,让沉睡的文化记忆苏醒,在孩童心中扎下了乡土的根。

以乡音架心桥,凭丝瓜话丰年

“语通千里路,话暖万民心。”陈油村的丝瓜架下,推普队用普通话搭起了“连心桥”。看着农户因“说不明白产品好”犯愁,队员们把课堂搬上田埂:教“透气防潮”的术语,练“欢迎订购”的表达,镜头里晾晒的丝瓜络,成了直播间最鲜活的“主角”。如今,农户老李能对着电话报价格了,他念叨的“等卖得红火,用新学的话谢你们”,比丝瓜花还香甜。

七天的实践,队员们的笔记本记满了故事:老党员掌心的温度,孩子们比划戏姿的认真,农户说“谢谢”时眼里的光。这些瞬间让大家明白,乡村振兴从来不是抽象的口号,而是把每一份热爱,都种进这片土地的行动。未来,这支队伍还会带着收获再出发,让青春的足迹,印在更需要的地方。

供稿:文学院

一审一校:钟雪艳

二审二校:曹琪

三审三校:刘小明