高等研究院围绕国家对固态能源转换与存储和有机硅特色资源的需求,聚焦我省新能源、新材料的重点发展方向,不断开展学科交叉研究,推动以高分子能源新材料的开发和应用为主的基础和应用研究。

近年来,高等研究院在陈义旺教授的带领下取得了一系列的突破性研究成果:解决了新型太阳电池长期稳定性问题、器件可拉伸问题以及在大面积模组器件(36 cm2)实现世界最高效率的突破(效率17%),解决了超级电容器能量密度低、电极电导率低以及有机电解液存在安全性问题,解决有机硅弹性体自修复及阻燃性差以及舒适性问题等。相关科研成果获省部级奖励5项。其中多项研究实现成果转化,孵化形成了3家企业,并与多家高新企业形成了长期的合作关系,利用双方优势进行产学研联合攻关。

具体产品孵化及成果转化

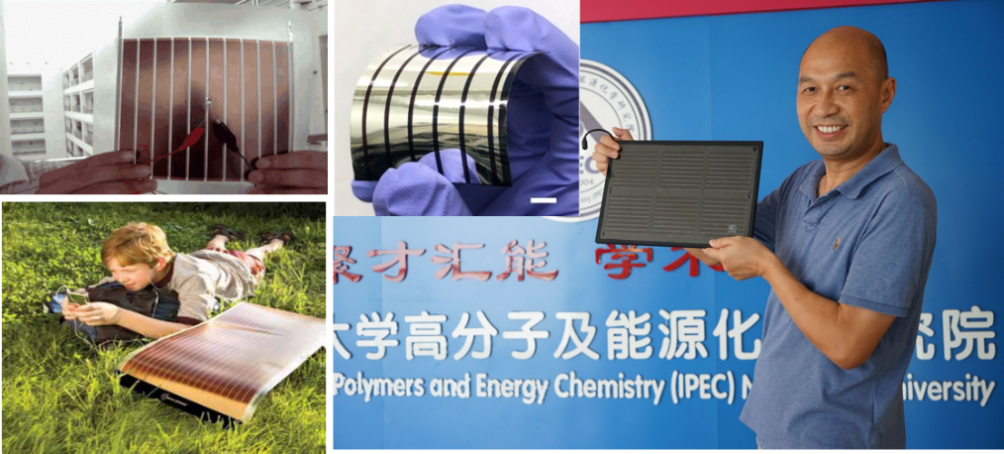

大面积柔性有机太阳电池和钙钛矿太阳电池。高效氟硅材料分子构筑用于高效新型柔性太阳电池研究,解决柔性大面积钙钛矿太阳电池晶体缺陷及缺陷修复问题、钙钛矿太阳电池大面积印刷装备制备问题,发现并解决大面积模组制备中的咖啡环和马拉格泥流效应等问题。在大面积柔性钙钛矿太阳电池及其系统集成上取得了一系列突破性的创新成果,系统性的解决了柔性太阳电池可大面积制备、转换效率较低以及稳定性等关键科学问题;自主研发了一套高精度、全自动化、大面积柔性印刷设备,所研发设备被国内多所知名高校购买;在大面积高效稳定组件技术开发和应用方面,团队与杭州纤纳光电科技有限公司联合开发钛矿太阳电池模组,并多次刷新转换效率世界纪录;通过与纤纳合作,筹建了国内首条钙钛矿量产生产线,在钙钛矿材料、工艺、设备、产品等领域具有国际领先技术。

图1.有机太阳电池和钙钛矿太阳电池系列研究产品

自组研发生产出高精度平板刮涂(狭缝)印刷设备。该设备由系统集成,自动化控制,精度高。包括中科院化学所、香港城市大学、中南大学、四川大学等众多科研单位及高校购买使用了我们自主研发的印刷设备,并收到了非常高的用户评价。

图2.自组研发的高精度平板刮涂(狭缝)印刷设备

发展了多重动态链和增粘剂,开发了系列功能有机硅弹性体。有机硅弹性体,具有安全无毒、尺寸稳定、VOC含量低等优点,广泛用于航空、汽车、电子等领域。陈义旺教授领导的团队针对有机硅弹性体行业难题,从有机硅弹性体行业的源头做起,通过自主创新开发高性能树脂原料,拓宽了我国有机硅弹性体行业的应用领域,有效填补了国内空白。自主发展了有机硅增强技术、MQ树脂合成技术、粘结剂技术和多重动态键技术,解决了有机硅弹性体的基态粘结性、耐磨性以及表面抗污性问题。成功制备了三层结构的全有机硅皮革,同时首次实现在PU革表面涂覆有机硅层,实现半硅革。相关技术实现成果转化,并转让给江苏纳恩新材料有限公司和江西纳恩新材料有限公司,所研发的产品被国内最大的皮革厂商安徽安利集团公司以及华峰超纤科技股份有限公司大批量应用,产品得到消费者的广泛认可。同时在此基础上,发展了牙齿印模材料以及实现无过氧化氢的美白凝胶和黄光美白技术,成果成功转让给南昌登特科技有限公司,转让费为500万元,相关产品实现了近亿元的销售额,并且年均创汇超过两千万美元。有机硅粘结剂技术、增强技术以及胶粘技术获批十余项授权发明专利。大力推动了地方经济发展,提供了大量工作岗位,带动了周边大量人口脱贫致富。

图3.(a)有机硅弹性体成果在齿科方面应用;(b)有机硅弹性体成果在合成革方面应用

取得一系列成果的主要经验做法

发挥学科优势,对接地方产业发展。充分发挥我校化学作为省一流学科的专业优势,主动对接江西省“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划,聚集其中的新能源、新材料领域,从中提炼出制约产业发展的关键科学问题,并转化为实验室的攻关课题。

凝聚团队力量,攻关关键科学问题。搭建宝塔式结构的人才队伍,发挥团队作战的力量。对提炼出的关键科学问题,发挥制度优势,进行有组织的科研联合攻关,避免单打独斗,能最大限度的发挥出科研团队的作用,尽快攻克相关科学问题,产出高质量的科研成果。

借助各类平台,积极推介科技成果。团队每年都会更新科研成果宣传册,参加每年一度的中国高交会和江西省高校技成果对接会等各类科技成果展示会,通过线上线下的形式,积极对外推介最新研究成果。

联合政府与企业,广泛开展科技合作。开展与地方政府、企业科技合作,不仅能为科技成果转化提供有效途径,同时也能有力地推动地方的经济发展与企业科技创新能力的提高,并能从企业的现实生产需求、市场需求中找到相关科学问题。每年团队都会到省内科技园区及企业去调研,寻求科技合作的机会,为企业提供科学技术支撑,目前已与多个地方政府和10多家企业进行科技合作,提供了大量的科技服务。

谋划未来发展,建立新型研发机构。根据产业发展需求,加大与地方政府及企业共建新型研发机构,打造新的科研动能,持续提升科技创新能力。目前团队已分别与南昌市高新区、大余县政府共建江西印刷光电研究院(南昌)和江西金属微纳粉体研究院(大余)。

供稿:高等研究院 编辑:森林