展览主办:江西师范大学

展览承办:中国油画院美门艺术馆

展览协办:江西师范大学美术学院国际教育中心

学术主持:石磊

学术顾问:陈政

策展人:廖正定

展览时间:2017年11月12日-18日

开幕时间:2017年11月12日下午15:00

展览地址:北京市朝阳区高碑店文化艺术新街1704号中国油画院大门北侧美门艺术馆

时间·状态——马志明油画作品

马志明先生在大学本科与研究生时代学的是“苏派”造型与色彩的技法,有较为扎实的基本功。

一九九三年,从西安美院硕士毕业回到江西师范大学任教后在教学中依旧是契斯恰柯夫体系教学方法的执行者。三年后,当他个人认为契斯恰柯夫体系的素描教学是巡迴画派时代审美的技术体现时,马志明从写实绘画的表现转入有中国情趣的表现性描绘方法的研究。

受大西北风光的启示,他对陕北在大自然风化下依旧有人类活动痕迹的残像进行关爱环境话题的描述与解读,并持续了多年,产生了一批作品。随后,他又从画面的三维空间中追求更具有二维平面化的效果,把中国传统中的空灵,意境用现代油画语言进行表现,寻求与西方表现主义的差异。

有批评家认为马志明先生的作品是人文表现主义作品,另有批评家认为他的作品是诗意的追忆,对于现代油画来说这是一个好的现象。

从他描绘风化的黄土高坡残像,到描绘具有类似中国山水画效果的山丘、土坡,甚至江南西道的建筑,湖泊等等,“时间·状态”试图向观众解读能体现过去、现在和将来的时空理念。尝试以中国传统文化在现代油画中的融合。

马志明的作品从早年传统表现技法走向有人文思考的表现性手法进行探索。这是他明显带有“东方痕迹”的绘画语言,祝愿他的研究不断深入,做出更有说服力的作品。

杨飞云

2017.11.01

现实主义之传统,人文关怀之精神

中国油画的发展历经风雨。研究传统油画、现代油画的同时产生了不少当代艺术探究者,此现象是必然的,三者的出现是西方艺术在学术变化上的缩影。 对应中国现状,中国人把西方几百年的研究又进行了相应的对比与解读。而马志明先生的作品显然是现代性的,并且是有中国人文关怀的表现主义。

马志明在读本硕期间,接受的绘画技能源于西方现实主义绘画。上世纪八十年代,他对现代绘画语言就有追求!但,在他当时所处的年代,科班总体是不允许这样做的……

上世纪九十年代初,马志明先生开始尝试现代主义绘画表现性研究。

他的早期作品中有关于陕北题材的油画,也有当今我们共同探究的“中国传统审美在现代油画中的表现”作品,以及,由此而产生的系列写生作品等。马志明早期部分描绘陕北的作品,把窑洞同时视为过去、现在和未来。对浑然天成的自然状态进行着自我的理解与描绘。时间所流逝的痕迹必然成为他描绘的对象。

描绘山的作品,他更注重有关二维与三维之间对中国传统文化中“空”的思考。曾经出现过中国古代皴法的山在今天马志明的眼中成为一种追忆性的表现。

黑色天空的作品,表现时光所带来的物象变化正在远离我们,环境是当下非常值得关爱的。

马志明的写生也常常流露这一些问题,他的写生作品常常是静与动同时体现在画中,远处有风吹而近处有宁静,这进一步体现了时间与现实状态之间的关系。

马志明在俄罗斯联邦的两次个展,得到了俄罗斯圣彼得堡美术家协会、俄罗斯列宾美术学院及俄罗斯国立师范大学造型艺术系等官方机构、艺术院校的高度称赞、好评。

俄罗斯联邦艺术科学院瓦利里·亚历山大罗维奇·列得涅夫院士认为:马志明的油画拥有西方与俄国绘画传统的同时,体现出了中国精神!其艺术语言涵盖了中西方文化的个性与包容,在画布上深刻表达当今人类共同关注的历史问题、人文环境、民族自信等若干问题的同时,映射出中国当今各民族、各行业间的可持续性发展。

我认为,马志明的绘画语言,既体现了我国传统文化在社会高速发展至发达平稳过度期的历炼状态,同时又表现了对当下人文关怀油然而生的反思与自信,且持有变化性与探究性。其作品题材与油画表现自然地聚焦在《时间·状态》这一主题上。

马志明先生此次来京展出的作品,多数是从今年七月、十月两次赴俄国展出的作品中挑选出来的。为增添新彩,又增加了部分新作与其在俄国展出的作品一并给大家观摩欣赏。

最后,感谢中国艺术研究院中国油画院院长杨飞云等领导、艺术家们的大力支持和帮助!

祝《时间·状态—马志明油画作品展》展出成功!

廖正定

2017.10.10

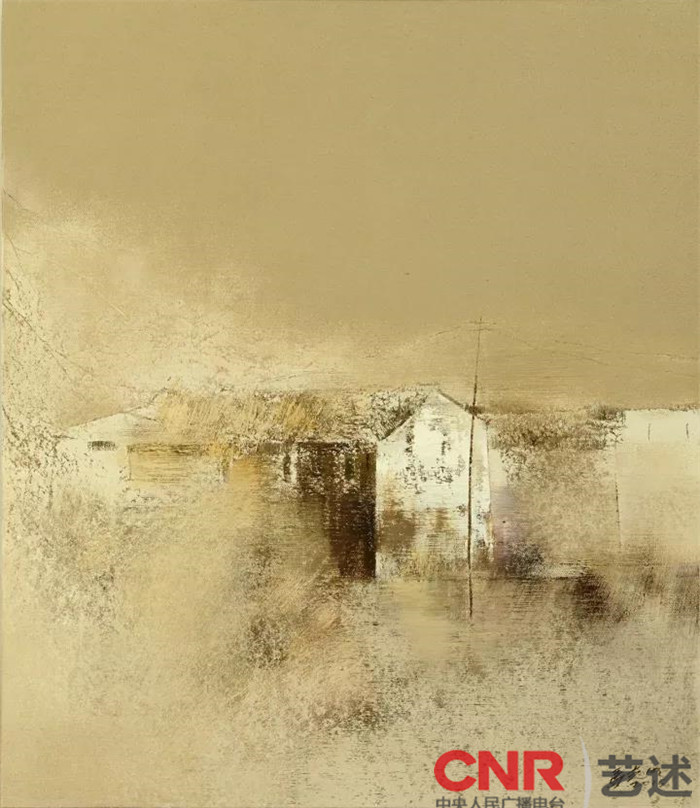

【部分作品欣赏】

马志明《写生-鄱湖韵·暮色之五》

50x60cm 2017年 布面油画

马志明《远去的痕迹》

79x95cm 2006年 布面油画

马志明《传统痕迹2》

195x130cm 2013年 布面油画

马志明《徽州旧梦之一》

81x100cm 2016年 布面油画

马志明《徽州旧梦之三》

81x100cm 2016年 布面油画

马志明《褪变》

60x65cm 2002年 布面油画

马志明《黑影下的记忆之十二》

60x50cm 2016年 布面油画

马志明《黑影下的记忆之十一》

60x50cm 2017年 布面油画

马志明《空·静之20》

81x100cm 2017年 布面油画

马志明《皴法·记忆b》

100x81cm 2013年 布面油画

马志明《空·静之十四》

81x100cm 2016年 布面油画

马志明《空·静之十一》

100x80cm 2015年 布面油画

马志明《黑影下的记忆之一》

50x60cm 2016年 布面油画

马志明《徽州情之一》

70x60cm 2017年 布面油画

马志明《徽州情之二》

70x60cm 2015年 布面油画

马志明《生米街的记忆》

50x60cm 2015年 布面油画

马志明《时光·灶》

79x95cm 2007年 布面油画

马志明《褪色的窑洞》

60x65cm 2006年 布面油画

【马志明简介】

籍贯广东

1986年毕业于江西师范大学美术系,获文学学士学位

1993年毕业于西安美术学院油画系、获艺术学硕士学位

现为中国美协会员,江西师范大学美术学院教授、硕士生导师

展览、获奖、出版经历:

2017年:于10月1日在圣彼得堡大马厩街《架上》美术馆举办“东方的痕迹--马志明油画作品巡展”

2017年:应邀于7月18日赴俄罗斯圣彼得堡美术家协会美术馆做“东方的痕迹--马志明油画作品展”

2016年:国家艺术基金绘画项目《徽派建筑》立项

2016年:出版《现代油画创作与试验研究》

2016年:出版《当代油画-马志明意象油画专辑》

2015年:油画《金秋瓦窑堡》被中国美术馆收藏

2014年:油画《金秋瓦窑堡》在全国第十二届美展中获奖提名

2013年:被评为江西省文化领军人才

2012年:出版专集《当代油画名家个案研究—马志明》

2011年:在北京798艺术区千年时间画廊举办个展

2011年:参加中国美协人文江南展览

2011年:被评为江西省高校学科带头人

2010年:在南昌千年时间当代艺术馆举办《诗意的追忆》个人油画展

2009年:在南昌千年时间当代艺术馆参加与策划《墨攻》展览

2009年:出版《中国油画十大名家》

2009年:在北京798艺术区千年时间画廊举办个展

2008年:在南昌千年时间当代艺术馆举办“风化之美”个人艺术作品展

2008年:参加《美术大事纪》三周年纪念活动作品邀请展

2007年:参加《中国油画》与浙江师大主办的首届全国师范大学名师作品展

2007年:出版专集《中国油画名家画库—马志明》

2007年:系列作品发表于《美术关注—中国油画名家》

2004年:出版专集《中国油画二十家—马志明》

2004年:油画《外婆家的地窖》入选第十届全国美展并获铜奖,同年发表于《美术》

2003年:系列作品与论文发表于《美术观察》-----“本期名家”栏目

2002年:油画《延河边的窑洞》入选“纪念毛泽东在延安座谈会上的讲话发表六十周年全国美术展览”被评为优秀作品

时间的真相:马志明油画剖析

作者:陈政

(一)

时间对于我们而言,实在太重要了。因为太重要,所以我们才会以各种方式予以关注。

马志明的油画,有人说是时间留下的印痕,有人说是大风刮过的沟壑,有人说是抽象与具象的修正,也有人干脆把他的作品归结为“意象画”。

我倒是认为,马志明在画时间,而且在画时间的真相。

时间有真相吗?

当然有。

时间的真相是喀拉喀拉的响声?是剪刀一样剪去我们岁月的钟表之分针秒针?是太阳上山和下山的气喘吁吁?还是月亮升起和落下时的悄无声息?

好像都是,又都不是。

我们曾经绞尽脑汁,千方百计地去搞清楚:时间是什么?流失的时间之后又是什么?

如果没有了时间,这个世界会怎样?

玛雅人,霍金,还有马志明,都在思考。

(二)

看画是需要理由的。

央广江西新闻今年四月十六日有一篇报道,标题就是“风化与痕迹”,看得出是赞同“时间印痕”说的。

印痕乎?

“马志明的艺术受到大地上的痕迹的激发。从黄土高原刀劈斧削般的沟壑,到江南水乡斑驳淋漓的印痕,凡是与痕迹有关的东西,无不让他着迷。大地上的痕迹,是人与自然相互竞争的产物。艺术家很容易从这种场面宏大的较量中,发现悲剧精神和崇高力量。在大地上留下痕迹的人类,如同跟命运搏斗的英雄,难免毁灭的厄运,但也正是通过毁灭,才能展示自己的超强力量。马志明没有选择这种英雄主义的解读,因为他对人类的英雄主义姿态心存疑虑。但是,马志明又没有像某些极端的反人类中心主义者那样,将人类留在自然中的痕迹视为劣迹斑斑的罪证。”

画画更需要理由。

马志明自己说:“九零年在西安美术学院学习时,我在秦岭脚下的兴国寺就能感受到黄土地的气息,感受到人们朝黄土地要生存的顽强精神,这和鱼米之乡的南方相比的确是两种情境。九二年十一月份第一次去陕北,陕北的冬天非常苍凉,站在高处远眺四周,感觉人非常渺小。大自然的力量造就了陕北冬天苍凉的感觉。远处的梯田与窑洞显示的是人在自然中活动留下的痕迹,这就好似观看古代壁画和古代雕刻的感觉一样,壁画剥落的表面与残缺的雕像中仍然留有生命的形态,这些生命的形态仍然留给人们许多想象。陕北窑洞的变迁,是人们生存过程的变迁,人们在黄土地上不断的挖掘,而窑洞又不断的消失,这就是人们在大自然中留下印痕的活动过程。”

力量的印痕?

马志明还说:“力量的印痕,是我思考的关注要点。我关注人类生存所留下的痕迹,也关注大自然力量作用于人类生存环境所留下的印痕。这体现了生命总是不断的出现,又逐渐的消失的过程。在今天看来,我们生活在当今社会,所关注的大部分是社会内部的问题。其实,人类对大自然的破坏已日益严重,而反过来受自然的报复也日益加深。如全球气候变暖所带来的海平面升高,各种害虫在冬天不能被冻死所带来的森林毁坏,青藏高原冻土层的逐渐融化,许多地区的降水量的反常等等现象正在一步一步的向人类逼近。当人们发现二十万年前的一块化石中有类似现代胶鞋印的痕迹压在三叶虫的上面时,人们会想,以前地球上人类的文明消失过几次呢?生命是顽强的,但也是脆弱的。人类在大自然中的活动痕迹既会出现也会消失。”

“凡宗教所隐却的地方,艺术就兴盛起来。艺术夺得许多因宗教而生的感觉和情绪,由此而使自己的生命充溢。”尼采如是说。

伟大的声音总是显得异类。

(三)

也许把马志明的油画归到“意象油画”之中,是有一定道理的。

意象油画是近年来一个新兴的词,即用油画的材料和方法,描绘画家心中对人物、色彩、风景以及情感深处的某一种感动。

马志明显然曾经被黄土高原深深地感动过。

因为意象油画颠覆了传统油画的创作方法,有评论认为更接近艺术的本体。

也有评论进一步认为,意象油画的发生与演变是世界艺术史基因的一次突变。它是中国传统哲学、美学精神通过油画这一艺术表现语言,创造再现的表现。意象油画鲜明地表达了意象和油画东西交融的特点,是中华民族透析自然意象的思维方式和叙述经验投射或转换到油画语言的审美结构中而形成的文化身份。在创作观念上,追求“身与事接而境生,境与身接而情生”的审美品格。在创作过程中,提炼对审美客体的直觉感悟,达到“以意构境、以意造型、以意生色”天人合一的状态。

我们看马志明的油画作品,不正是“以意构境、以意造型、以意生色”吗?

很多学者认为中国传统美术是一种写意艺术,中国传统绘画不管是在思维方式上还是在造型原则中,都带有明显的意象化倾向。

本人也曾在高校做过《中国艺术的写意精神》之讲座,对此说表示赞同。

把中国传统艺术视作写意,无疑指出了中国艺术有别于西方艺术的东方特色。而油画这个原本产生于西方的艺术品种,在中国经历了百年的发展之后,现在在审美趋向和表达方式上都已逐向了民族化和本土化。当下的中国油画在各个方面——题材、内容或是表现技法——都已经融入了浓浓的中国文化精神,更有许多油画家在他们的油画作品中表现出明显的意象化倾向,与民族文化一脉相承,展现出一种民族审美意识。

的确,马志明的作品,有很多意象油画的表征,但我并不认为,马志明的油画可以排列到意象油画的行列之中去。

马志明先生本人,也不这样认为。

由是,剖析马志明,必须另辟他途。

(四)

如果一定要追问,马志明笔下的油画,到底表现了什么?我只能说,他表现了时间的真相。

我想,有什么东西是没有边界的吗?似乎想不出来。如果空间和时间没有边界,那就不必劳驾上帝来进行第一推动了。仿佛这种畅想只有在量子引力论中才能做到。

伟大的霍金认为,宇宙的量子态处于一种基态,空间-时间可看成有限无界的四维面,正如地球的表面一样,只不过多了两个维数而已。宇宙中的所有结构都可归结于量子力学的测不准原理所允许的最小起伏。从一些简单的模型计算可得出和天文观测相一致的推论,如星系、恒星等等的成团结构,大尺度的各向同性和均匀性,空间-时间的平性,即空间-时间基本上是平坦的,并因此才使得星系乃至生命的发展成为可能,还有时间的方向箭头等等。

霍金的量子宇宙论的意义在于它真正使宇宙论成为一门成熟的科学,它是一个自足的理论。

人类整天在忙着锯断自己栖息的那株大树。自然与人类的未来究竟会发生什么,我们无法预测。但我比较认同梭罗“在荒野中蕴藏着拯救人类的希望”这句话。

是的,相对庙堂而言,我们都生活在荒野之中。

时间的真相是什么?是虚妄。《金刚经》说:一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。

这里用得上“行到水穷处坐看云起时”这句话了。

(五)

时间的真相究竟是什么?除了自己思考以外,我还问过一些有见地的朋友,回答是多种多样的。有一种说法比较接近目前一些关于对马志明油画的评价,那就是:

“涂抹岁月,重塑过往。”

已经很到位了。但我认为还不够。这种说法只说出了时间三维(过去、现在、将来)中的一维:过去。

时间的真相是什么?依照《金刚经》里面的说法,是虚妄。

而我觉得时间的真相应该就是时间的终点或起点。

以人类自身来作比,那就是时间的婴儿期和耄耋期。我认为人的婴儿期和耄耋期最能体现人生的真相。

假如某一天,时间走到了它的终点,死了,忽然就不运行了,大地上会是一种什么样的图景呢?

人,一群群、一簇簇的人,在山上,在水边,在城市里,忽然也就不会动了,变成了雕塑。

巨形闪电,震耳雷鸣,山呼海啸,时间吓得目瞪口呆……

宇宙间又一次大爆炸即将开始。人类彻底消失,新新人类粉墨登场。

数千年后的人们,也许听得见那种开天辟地的声音,微妙的战栗会从脑际传到脚尖。

毫无悬念,幸存者就是受难者。

马志明的油画,现在就在不断地刻划着或者说预演着那一刻的到来。他,身上或许有玛雅人的基因,真是有预感的。

时间,时间,新新人类时代,时间可能就不叫时间了。

还好,马志明从现在开始,就用油画的形式把时间记录了下来。

也许,这是不幸中的万幸。

而马志明的价值,就寓于其中。

(六)

诗人于坚认为,时间有两种:“无时间”的时间和“有时间”的时间。

万物的时间是无时间,人的时间是有时间。

用佛教的观点看,有,是会变为无的;而无,则不能变为全无。因此,不朽是通过“无时间”超越“有时间”之相的生。

时间这一概念拒绝孤立存在。它需要在与其他物语的取舍比较和差异中获得意义。

马志明绘画中的时间,往往放逐专属定制,而让生命在不同的时间河床上不停地流动。

他的标的物从黄土高原转移到赣鄱大地就是例证。

意义似乎荒谬,世界也许失重。

但这样的绘画,分明体现出强烈的东方哲学观:

“天地不仁,以万物为刍狗。”

在西方世界,时间显然只是上帝的事情。

马志明的作品,从本质上看,就是一种东方时间之相。

子曰:必也正名乎?!

由是,由廖正定博士策展的《马志明油画作品展》命名为《时间·状态》,我深以为然。

链接:http://jx.cnr.cn/2011jxfw/gjms/20171109/t20171109_524019591.shtml