“十四五”时期,学校紧密围绕国家高等教育发展战略与“双一流”建设目标,以立德树人为根本,以高质量发展为生命线,秉持“学生中心、产出导向、持续改进”理念,锐意改革、勇毅前行,谱写了本科人才培养的辉煌篇章。五年来,本科教育教学管理体系实现重塑,形成教育教学工作“一盘棋”格局;内涵质量不断提升,一流本科教育根基不断夯实;管理服务普惠师生,师生满意度持续攀升。

一、构建“四三五”“学习赋权型”本科教学管理体系

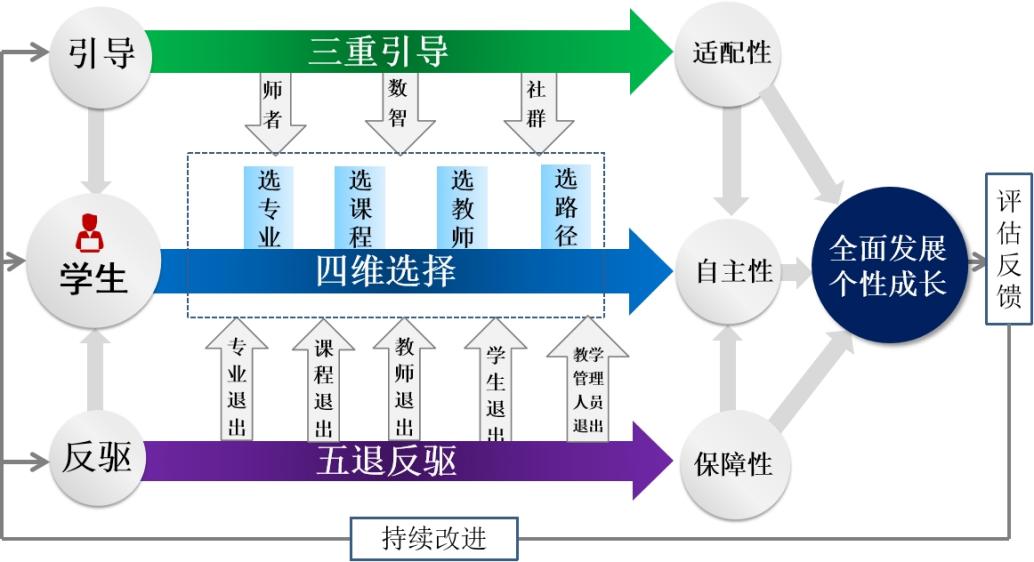

“十四五”期间,学校坚持“以生为本、学为主导”的理念,构建了“四三五”“学习赋权型”本科教学管理体系:一是“专业、课程、教师、成长路径”的四维选择系统,将学习自主权最大化地赋予学生;二是“师者引领+数智赋能+社群互助”的三重引导体系,为学生个性化成长提供精准护航;三是覆盖“专业、课程、教师、学生、管理人员”的“五退”汰劣与“五立”强优机制,以反向驱动的方式持续激发教学活力、保障培养质量。改革实践与成果多次被《教育部简报》《省委教育工委简报》及主流媒体报道推广,并荣获江西省教学成果奖特等奖。

“学习赋权型”本科教学管理体系示意图

二、推进本科教育内涵高质量发展

学校坚定不移走内涵式发展道路,以“质量革命”为牵引,以提高人才培养质量为核心,在专业建设、课程改革、教学创新等方面取得了显著成就。

(一)打造育人新范式,构建知信行合一的“大思政”格局

学校着力打造“红色铸魂、模式创新、成果卓著”的育人新范式,扎实推进红色基因与人才培养全过程的深度融合。系统开设《百年党史江西红》《江西红色文化》等精品课程,以“一课多师”“师生同台”等多种形式重塑课堂生态。精心打造“党的二十大精神‘二十课’”等示范金课,让思政课既有“意义”又有“意思”。

学校“大思政课”建设打造出鲜明标识。教学改革项目《三维度、四融合、五联动:新时代红色基因传承的“大思政课”教学改革与实践》荣获国家级教学成果二等奖,主编的《江西红色音乐文化系列丛书》成功入选中宣部国家级精品项目。育人队伍建设取得重大突破,“思想政治理论课教师团队”入选全国高校黄大年式教师团队。获批教育部思政课示范“金课”1门,国家级一流本科课程3门,出版以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题的《课程思政教学案例集》6套。

出版以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题的《课程思政教学案例集》

(二)精准对接区域发展,系统优化专业布局

学校主动服务国家战略与江西经济社会发展全局,打出了一套专业结构调整优化的“组合拳”。精准“增”,主动对接江西省“1269”产业体系,精准布局大数据管理与应用等9个前沿本科专业。靶向“改”,推动信息技术与传统专业深度融合,改造升级了一批传统文理和工程类专业。坚决“减”,以学生发展和就业前景为标尺,停招21个、撤销7个与社会需求脱节、竞争力不强的专业。

专业整体实力和核心竞争力显著跃升。学校国家级一流专业建设点达到40个,数量位居全国师范大学第8位、全国地方师范大学第4位。54个专业被评为省级星级专业点,5个专业入选省“十四五”优势特色专业。17个师范专业完成二级认证,城乡规划专业高质量通过住建部专业评估。

(三)打造“金课+优材”双引擎,构建数字化资源新生态

学校以学生发展为中心,以教育数字化转型为契机,以教师教学水平提升为切入点,以深化教学内容、教学方法与教学手段改革为着力点,系统性推进“一流课程”和“精品教材”等优质教学资源生态建设。

学校课程资源建设硕果累累。获批国家级一流本科课程48门,并列全省高校第2,居全国师范大学第10、地方师范大学第4。建设省级一流课程201门。教材《红色文化》荣获全国优秀教材一等奖。18本教材入选江西省首批“十四五”本科规划教材,入选总数位居全省第一;另有11部主编教材荣获省级优秀教材奖,形成了重点突出、梯队合理的优秀教材群。

部分国家级一流课程获奖证书

(四)构建智慧校园新生态,AI赋能教学质量新变革

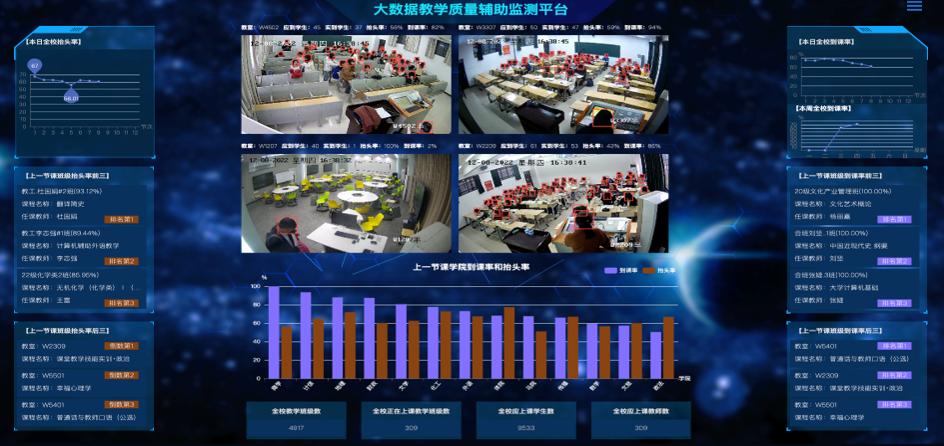

学校以“整体智治”理念为引领,系统性推进本科教育信息化教学环境的迭代升级,重塑物理环境的育人功能。将人工智能深度融入教学质量保障体系,实现教学评价的智慧蝶变。

学校已建成智慧教室77间、微格教室15间,有力支撑了项目式、探究式教学改革。建成实验室信息化综合管理平台,实现了实验教学资源的远程、智能化管理。依托校本智慧教学平台,自建智慧课程23门,SPOC课程超2000门次,累计惠及学生超33万人次。学校在“智慧树”平台的线上课程,累计选课人数已近27万,覆盖高校超1500所,线上互动逾220万次。通过改造国际MOOC、开展“同步异地”直播课程、参与“慕课西行”等多种形式,对外共享课程171门次,积极推进课程资源向社会和西部高校开放共享。

课堂教学质量监测与评价辅助系统

我校与内蒙古民族大学开启《文学概论》慕课西行同步课堂

(五)聚焦专业素养,铸就一流师资队伍

学校通过建设全覆盖的基层教学组织、构建全员参与的教学培训制度、完善全过程的教学评价机制,以项目驱动教学创新,积极探索教研新形态,发挥名师示范引领作用。

学校获批国家级“黄大年式教师团队”1个、江西省“高水平本科教学团队”22个,8人获评江西省“金牌青年教师”,设有劳模创新工作室和名师工作室共5个。建成1个国家级和4个省级虚拟教研室。荣获4项国家级和57项省级教学成果奖。获批省级教学改革课题167项,资助金额达186.5万元。累计56人次获国家级教学竞赛奖项,其中,在高校青年教师教学竞赛中获国家级三等奖2项;在教师教学创新大赛中,斩获国家级二等奖6项、三等奖3项,全国排名69,全省第2。

(六)涵育时代新人,学生实现卓越发展

学校始终坚持以学生为中心,构建“五育并举”工作体系,着力培养适应新质生产力发展的创新型人才。启动“正大学子拔尖人才培养计划”、双学士学位复合型人才培养项目,通过四大类全链条培养范式改革,为拔尖创新人才的涌现提供了肥沃土壤。以学科竞赛为抓手,构建了以“在地化、项目化、全员化”为根本特征的竞赛育人新范式,加强学生实践创新能力培养。

学生实现多样发展,2022级历史学专业沈芯同学参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵。本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表论文300余篇,获批国家发明专利14项。2022级运动训练3班学生万乐天获2023年亚运会女子100米仰泳金牌、2024年获巴黎奥运会女子4×100米混合泳接力铜牌,2025年全国春季游泳锦标赛勇夺两枚金牌。2015届政法学院硕士毕业生姚智德2021年获教育部创新创业英才奖(师范院校唯一)。中国国际大学生创新大赛,学校既是全省唯一连续六届国赛获得金奖的高校,也是全国唯一连续六届国赛获得金奖的师范院校,累计金奖总数连续三年保持全国师范大学第一位。在全国普通高校大学生竞赛(2019-2023)五年总榜单中,学校位列全国第93位。在2023年度榜单中,学校排名跃升至全国第71位,在全国师范类本科院校中居第4位。

在中国国际大学生创新大赛(2025)中我校共获1金5银5铜(不含国际邀请项目)

三、教学管理服务惠及广大师生

学校始终坚持以师生为中心,通过流程再造、技术赋能与品牌建设,全面提升管理服务的质量与效能,师生满意度显著提升。

(一)管理服务精细化,打造智慧高效教务

严格落实“首问负责制”“限时办结制”等服务承诺,并大力推动数字化转型。在成绩证明等材料自助打印年均量15700份,上线学生端证明盖章电子版下载等功能;升级“江西师范大学教务处”微信服务号,为师生提供7×24小时不间断智慧服务。教务管理精细高效,年均组织国家级考试超6万科次、校内考试超5500场次(覆盖22.6万科次),并高效完成线上评卷超5.2万科次。同时,精准完成教材征订1781638册,每年完成3.3万余人次各类学生信息注册量与教育教学统计,为教学秩序提供了坚实保障。开展“朋辈辅导”系列活动近百次,精准服务学生成长成才。

(二)社会服务品牌化,彰显师大责任担当

学校依托国家语言文字推广基地的平台优势和教师教育的特色优势,圆满完成了教育部“推普助力乡村振兴”“童语同音”等国家级重大培训任务。近五年,累计推荐20余支大学生团队成功入选国家级“推普助力乡村振兴”社会实践活动,入选团队数量在江西省高校中位列第一。学校多次获得教育部、团中央致信感谢,社会美誉度持续提升。构建“四位一体、三维浸润、双向互动”的帮扶模式,实施体育美育浸润行动计划。五年来,累计派出11批160余名师生赴红军长征出发渡口所在地于都县梓山中学、方志敏故乡所在地弋阳县漆工镇中心小学开展支教,打造了革命老区、农村落后地区中小学体育美育的“示范高地”、基于地方资源加强思想政治教育的“典型榜样”和教育精准帮扶的“升级样板”。

五年耕耘,硕果映辉。站在新的历史起点,面向“十五五”发展新征程,教务处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为笔,以奋斗为墨,以更高的站位、更宽的视野、更大的格局,推动学校本科教育教学工作再上新台阶,在赣鄱大地上绘就教育强省建设的新篇章。

供稿:教务处

一审一校:钟雪艳

二审二校:曹琪

三审三校:王一喜